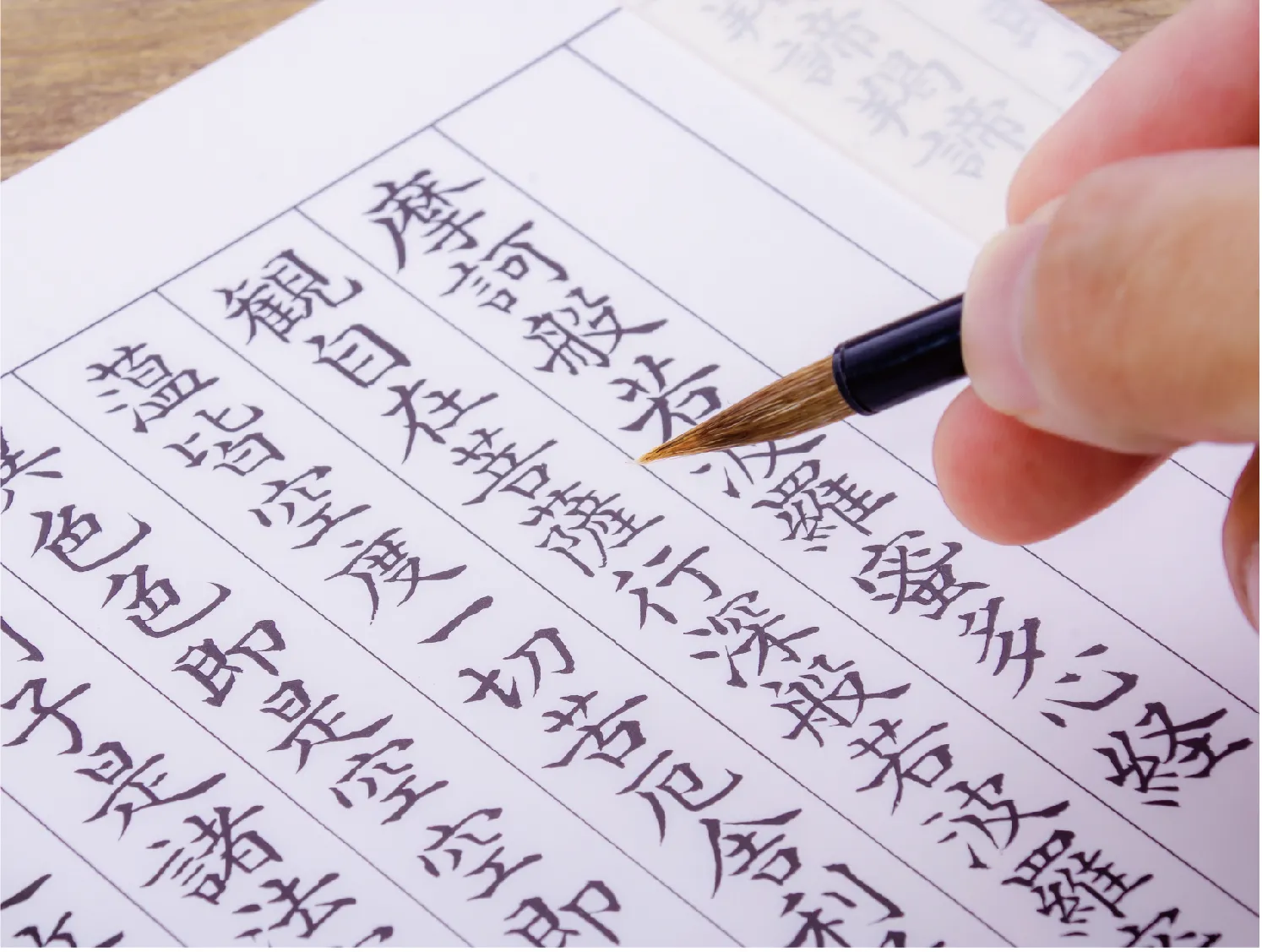

写経とは

写経とは仏教の教えが説かれたお経を書き写すことをいいます。

本来はお釈迦様の教えを広めるため、サンスクリット語で書かれていたお経が多くの国の言語に翻訳され、書き写されて広まっていきました。また日本においては、奈良時代に官立の写経所が設立され国家事業として写経が行われ、各地に経典とともに仏教が広められていきました。平安時代以降には個人的な願い事の成就のために行われるようになり、書き写したお経を埋める経塚が作られることもありました。

現代、お写経される代表的なお経としては般若心経や観音経などが挙げられます。また、御宝号をお写経することもあります。

写経の功徳

写経では仏教の教えが説かれた経典を一字一字書き写していきます。お経を読み上げるよりも長い時間をかけて行う写経にはさまざまな功徳(ご利益)があるといわれます。

写経をすることで、ご先祖さまの供養(追善回向)になります。

また、嵯峨天皇が疫病流行の際に写経をし、疫病がおさまったことから、現世でのお願い事を叶える利益もあります。

さらには、日常を離れて精神集中し写経をすることで、自己の修練を行うことにも繋がります。

大岩山毘沙門天での勧進写経会

大岩山毘沙門天では、令和3年2月末に発生した山林火災に伴って御本尊毘沙門天をはじめ、多くの仏像や文化財が損傷してしまい、修復が必要な事態となってしまいました。

多大な修復費用が必要なことから、大岩山毘沙門天では勧進写経会を執り行っております。

日時:毎月第4日曜日 午前10時〜午後3時(最終入場)

費用:2,000円

内容:般若心経一巻写経 (抹茶接待付き)

※写経の最後にはお願い事を書いて頂きます。翌朝5時半の護摩修行の際に、「お名前」「御祈願」を読み上げた上でお焚き上げし、毘沙門天様にお届け致します。

持物:筆記具は貸し出しをしております。ご自身の道具をお持ちの方はご持参下さい。