大岩山毘沙門天の概要

大岩山毘沙門天の縁起と歴史

開山の縁起

聖武天皇の御宇、行基上人が大和国、菅原寺に滞在していた際、聖徳太子作、閻浮檀金(えんぶだごん)で出来た毘沙門天像を常に所持し、関東地方へ行き霊地を開き、この毘沙門天像を安置して衆生を救済したいと誓っておりました。

ある夜の夢に老翁が出てきて告げます。「あなたの祈願は長い年月にわたるものだ。関東の足利に霊山があり、その山に登れば、所願を叶えることができる。私は山王権現である。」

夢から覚めた行基上人は三度礼拝し、この願いが成就した際には、必ず山王権現を一山の鎮守としよう、と心に堅く誓いました。(現在も山王社がある由来になります。)

上人は瑞夢を信じ、遠い下野の下にある足利郡に一夏、安居して、信じて修法することを怠ることがありませんでした。(今の足利行基山徳正寺がここにあたるとされています。)また、ある夜の夢では甲冑を纏った武人が現れ、こう告げてきます。「ここより北にある大岩山という山に登ると衆生済度の為になる。私はあなたが信じる所の多聞天王(毘沙門天)である。」と言って、光を放って消えていきました。行基上人は三度礼拝し、御守りをご覧になると、口が少し開いて幽かに光っておりました。行基上人はますます信じ、告げられた通り北にある嶺に分け入っていくと、忽ちに金色の光が強く輝き、山の中が明るくはっきり映し出されました。

行基上人は喜びに耐えられず、ずっと持っていた毘沙門天像を用い、盤石の上に安置して乾いた茅で堂を作りました。

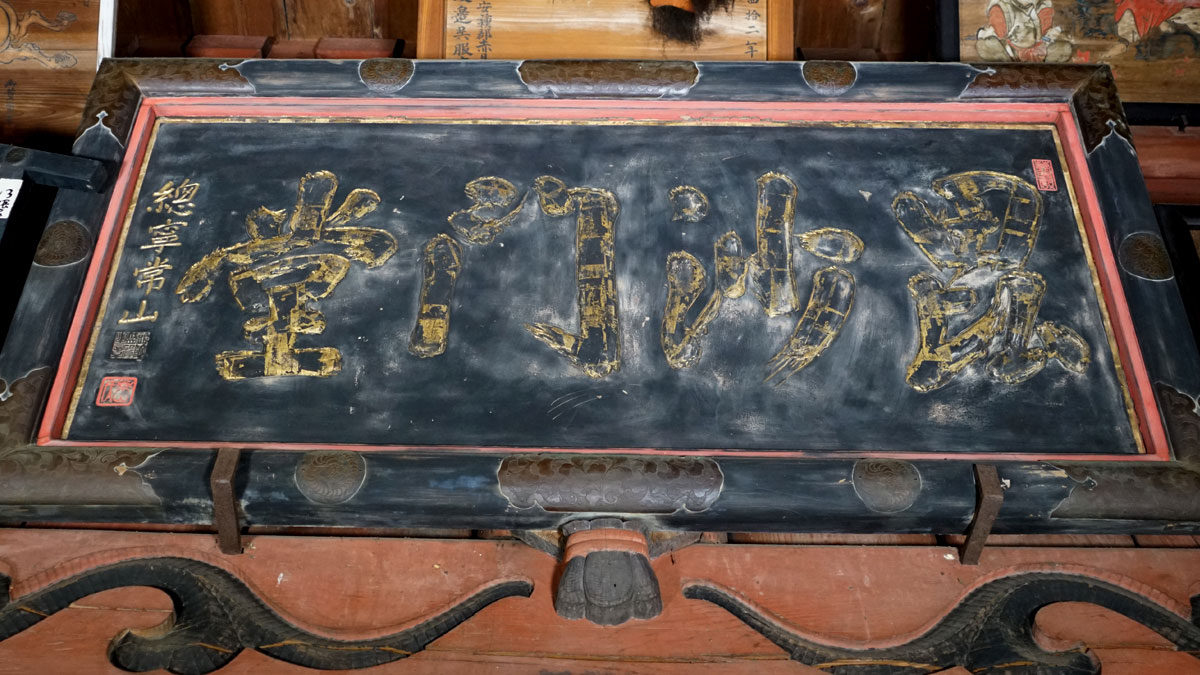

行基上人は都に行き開山にあたり、霊威があり、珍しくめでたい品々を奉納すると聖武天皇は大変お喜びになりました。行基上人は天平十七年(745年)に大僧正になり、大岩山多聞院最勝寺と山号寺号を頂きました。翌年勅願により、本堂・経堂・釈迦堂・三重塔・山門・開山堂・鐘楼堂・殿堂・十二坊(金剛・覚性・高松・大日・長元・正林・黒岩・当皈・大坊・大光・大林・醍醐)を建立され、堂の領地数カ所を賜りました。

武将達の信仰

焼失と再建、修繕

本堂の再建、修繕

山門の修繕

毘沙門天と吉祥天・善膩師童子の三尊形式の像

毘沙門天像(栃木県指定文化財・彫刻)

吉祥天・善膩師童子(ぜんにしどうじ) 栃木県指定文化財彫刻

・毘沙門天と吉祥天、善膩師童子

吉祥天、善膩師童子はそれぞれ、毘沙門天のお妃様、善膩師童子は息子の一人とされます。

・吉祥天の像容

吉祥天:像高95.0cm 木造寄木造 鎌倉時代

・善膩師童子の像容

善膩師童子:像高93.0cm 木造寄木造 鎌倉時代

氷掲羅天童子

宗派

祈願 祈祷

御護摩修行

・御護摩修行の由来

護摩(ごま)とはサンスクリット語で”火に注ぐ、捧げる、供物”などを意味する語を語源に持つ「ホーマ」という言葉を音訳したものです。この「ホーマ」はアジア一帯にみられ、3000年以上の歴史をもつと言われています。

・御護摩修行とは

護摩壇(ごまだん)と呼ばれる木製の壇に据えた炉で火を焚き、香木や五穀などを捧げ、御祈願を行う修行です。

御護摩修行の火は高さ1メートルにも登ります。この炎が祈りを届け、煩悩を焼き尽くし、身心を清めます。

・大岩山毘沙門天の御護摩修行

大岩山毘沙門天では、毎朝5時半、毎月一日、正月一日~三日に御護摩修行を行なっております。

参加申し込みは本堂内受付にて承ります。本堂正面で履物を脱いで下駄箱に入れて頂き、堂内へお入りください。

大岩山毘沙門天では、御護摩修行に参加いただいた際、財布、免許証、数珠などお清めしたいものがありましたら護摩の火に当て、加持致しております。また、身体に火をあおぎ当て、お祓いやご利益を直接授かることも出来ます。参加申し込みの際に一言お申し付けください。

なお、企業やスポーツチームなど、団体様での護摩祈祷も受け付けております。事前にお問い合わせください。

また、護摩修行で詠みあげるお経の一部を印刷したプリントをお渡し致しております。

是非ご一緒に読経ください。

祈祷内容

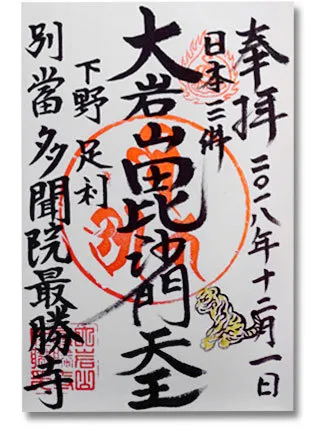

大岩山毘沙門天の御朱印

正月3が日の新春御護摩修行と毎月1日の御護摩修行の際に御本尊を御開帳致します。